L’affaire Byron, PDG d’Astronomer, aperçu au concert de Coldplay avec sa RH – tous deux mariés, mais pas l’un à l’autre – a embrasé les réseaux sociaux en quelques heures. La scène a pris des airs de drame bourgeois 2.0. Au CaféLitté, on y a vu autre chose qu’un simple potin estival : la réactivation d’un motif littéraire ancestral — l’adultère. Retour sur ces grands récits où l’intime déborde, où le couple se fissure, et où la fiction éclaire étrangement l’actualité. Car si l’époque commente, ironise, enquête, la littérature, elle, décortique. Elle donne à voir l’épaisseur des êtres derrière les buzz.

On aurait pu croire à un simple potin d’été, un détail croustillant échappé d’un open space américain. Mais la scène, filmée à Boston pendant un concert de Coldplay, a embrasé les réseaux sociaux : Andy Byron, PDG de l’entreprise tech Astronomer, apparaît enlacé avec Kristin Cabot, sa directrice des ressources humaines. Tous deux surpris par la kiss cam, ils se dérobent maladroitement à l’objectif, déclenchant aussitôt une vague de réactions. Elle aurait divorcé récemment, dit-on. Lui est toujours marié.

Très vite, la vidéo devient virale, transformant un instant d’intimité contrariée en feuilleton mondialisé. LinkedIn s’en mêle, TikTok ironise, les tweets s’enchaînent. Et pendant que l’époque s’agite, commente, s’indigne ou plaisante, la littérature, elle, observe. Car ces amours hors-cadre, ces écarts filmés, ces passions qui affleurent là où elles ne devraient pas — la littérature les connaît bien. Elle en a fait des classiques, des drames, des miroirs. Là où le buzz expose, le roman interroge. Il révèle ce qui se joue vraiment quand l’amour franchit la ligne.

L’Adultère, Ce Grand Classique Littéraire

L’adultère est sans doute l’un des motifs les plus anciens, les plus persistants et les plus malléables de l’histoire littéraire. De L’Odyssée d’Homère, où Pénélope reste fidèle tandis que Clytemnestre trahit, aux récits contemporains de Leïla Slimani ou Emma Becker, la transgression conjugale fascine parce qu’elle mêle l’intime au politique, le corps à la loi, le désir à la structure sociale.

Dans de nombreuses sociétés occidentales (et pas uniquement), le mariage a longtemps été conçu comme une institution politique et économique avant d’être une affaire de sentiments. L’adultère, en ce sens, n’est pas seulement une faute privée : c’est une rupture avec l’ordre établi, une déviance codifiée. Comme l’écrit Michel Foucault dans Histoire de la sexualité (1976), « le pouvoir ne s’exerce pas seulement par la répression, mais par la gestion des corps et des conduites sexuelles. » L’adultère, en franchissant cette ligne, expose le couple au regard social et transforme l’intime en enjeu public.

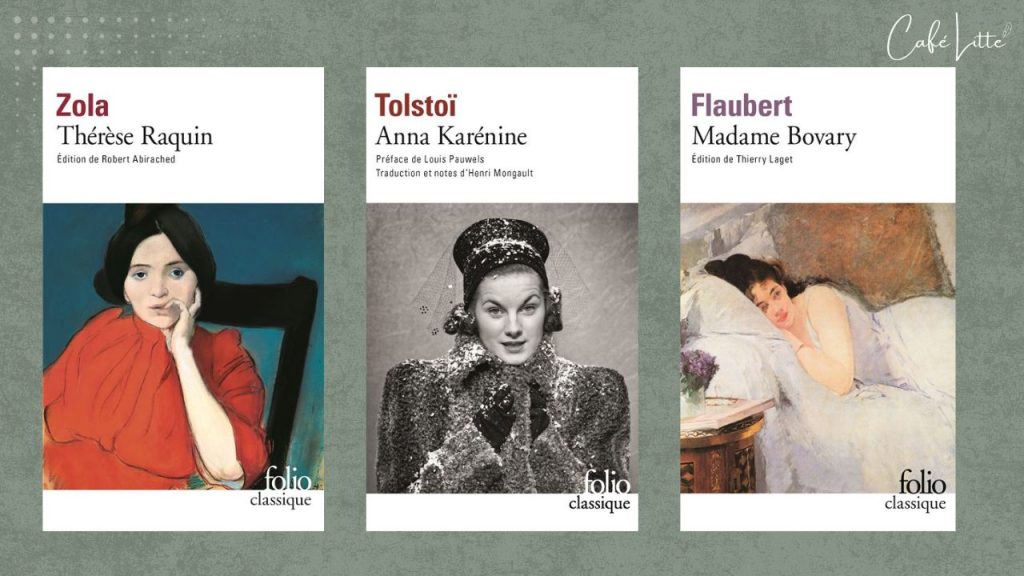

Dans L’Amour et l’Occident (1939), Denis de Rougemont analyse l’adultère comme la quintessence de l’amour-passion : ce n’est pas l’amour heureux qui engendre les grandes œuvres, mais l’amour impossible, interdit, tragique. Selon lui, la littérature occidentale est traversée par cette tension entre Eros et institution, entre le désir individuel et le cadre conjugal. Ainsi, dans Madame Bovary, Anna Karénine ou Thérèse Raquin, l’adultère n’est pas seulement un fait, mais un acte de résistance affective, parfois même une quête d’absolu, toujours vouée à l’échec.

L’adultère est aussi, tout simplement, un formidable ressort romanesque. Il produit du conflit, de la tension, de l’attente, du danger, du drame. Roland Barthes, dans Fragments d’un discours amoureux (1977), décrit l’amour adultère comme une scène théâtrale, où l’amant(e) devient « celui ou celle qui attend », en marge du monde officiel. L’infidélité dédouble l’espace romanesque : il y a la maison et la chambre d’hôtel, le quotidien et l’exception, le rôle social et la nudité du secret.

Enfin, l’adultère est souvent le prétexte à une mise à nu existentielle. Il force les personnages à se confronter à leurs contradictions, à leurs manques, à leur propre imposture. C’est ce que l’on observe dans L’Adultère de Paulo Coelho ou Dans le jardin de l’ogre de Slimani, où l’infidélité devient moins un acte contre l’autre qu’un geste de désespoir ou de survie identitaire. Loin des jugements moraux, ces romans interrogent : que devient le désir dans une vie bien ordonnée ? Et que perd-on, ou retrouve-t-on, en trompant ?

L’Adultère en 6 Romans Incontournables

La littérature a fait de l’adultère bien plus qu’un écart conjugal : un révélateur de solitude, de manque, de désir ou de révolte. Qu’il soit brûlant, silencieux, honteux ou revendiqué, il traverse les époques et les styles. Voici 6 romans où la trahison intime devient matière littéraire, miroir de nos zones d’ombre et de nos tentatives d’échapper à soi.

1. Madame Bovary – Gustave Flaubert (1857)

Emma, jeune femme mariée à un médecin de province, s’enlise dans l’ennui d’un quotidien sans éclat. Nourrie de lectures romantiques, elle rêve d’amours grandioses et de passions exaltées. Mais la réalité du mariage l’étouffe. Elle cherche ailleurs l’intensité qu’elle ne trouve pas chez Charles : dans les bras de Rodolphe, puis de Léon.

L’adultère devient ici un symptôme : celui du vide, de l’insatisfaction, de la collision entre les rêves de papier et la réalité bourgeoise. Avec une précision cruelle, Flaubert démonte l’illusion romantique et expose le désenchantement d’une femme que la société n’a pas préparée à exister autrement que par l’amour.

2. Anna Karénine – Léon Tolstoï (1877)

Anna, épouse d’un haut fonctionnaire russe, mène une vie respectable mais sans chaleur. Lorsqu’elle rencontre le comte Vronski, c’est un bouleversement immédiat. Elle s’abandonne à cette passion, quitte mari et enfant, et transgresse toutes les règles de son monde. Mais là où elle espérait liberté et bonheur, elle rencontre la solitude, la jalousie, l’humiliation et, peu à peu, la folie.

Chez Tolstoï, l’adultère ne mène pas seulement à la marginalisation sociale : il révèle les contradictions d’une époque, le poids des normes, et la tragédie d’une femme qui choisit l’amour… dans un monde qui n’en tolère pas les conséquences.

« Toutes les familles heureuses se ressemblent ; chaque famille malheureuse l’est à sa manière. »

— Léon Tolstoï, Anna Karénine (1877)

3. Thérèse Raquin – Émile Zola (1867)

Thérèse vit dans l’ombre : mariée à Camille, un être faible et maladif, elle se consume dans un mariage sans désir. Sa rencontre avec Laurent, un ami de la famille, déclenche une liaison passionnelle, brutale, incontrôlable. Ensemble, ils assassinent Camille pour pouvoir vivre leur amour. Mais ce crime ne les libère pas : la culpabilité, la peur, le dégoût s’installent, gangrènent la relation, jusqu’à l’issue fatale.

Loin de toute idéalisation, Zola fait de l’adultère un fait biologique, presque animal. Le roman naturaliste dissèque les pulsions humaines, les transforme en matière clinique. L’amour adultère y est plus une malédiction qu’un choix.

« Ce fut comme une décharge électrique ; ils se jetèrent l’un sur l’autre, en bêtes affamées. »

— Thérèse Raquin – Émile Zola (1867)

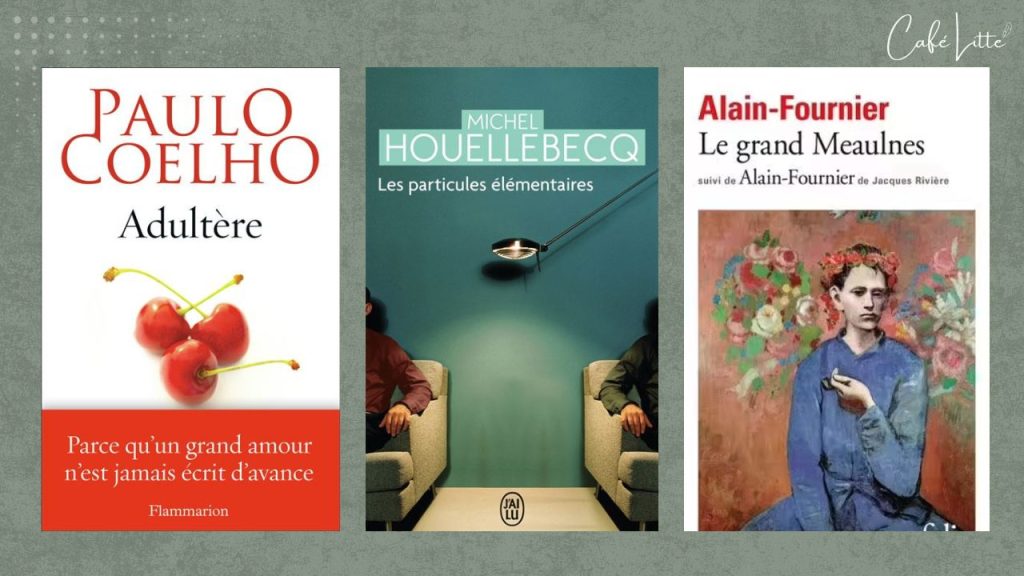

4. L’Adultère – Paulo Coelho (2014)

Linda a tout pour être heureuse : un mari aimant, deux enfants, un travail reconnu de journaliste à Genève. Pourtant, une lassitude profonde l’envahit. Une impression de vide, d’étouffement. Un jour, elle recroise un ancien amour de jeunesse, Jacob, devenu politicien influent. Elle entame avec lui une liaison qu’elle ne comprend pas tout à fait elle-même. Ce n’est pas l’amour qu’elle cherche, mais peut-être le vertige, la sensation d’être à nouveau vivante.

Chez Coelho, l’adultère est moins un scandale qu’un signal intérieur : celui d’une existence trop bien rangée, devenue insupportable. Ce n’est pas un roman de passion, mais une quête de soi à travers la transgression. Avec sa simplicité mystique habituelle, l’auteur interroge : que fait-on quand la vie semble trop parfaite pour être réelle ?

« L’adultère n’est pas une recherche de plaisir, mais de l’oubli. » L’Adultère – Paulo Coelho (2014)

5. Les Particules élémentaires – Michel Houellebecq (1998)

Deux demi-frères, Bruno et Michel, avancent dans la vie en ruine. L’un vit pour le sexe, l’autre pour la science. Bruno, professeur de lettres, est marié mais profondément frustré. Il trompe sa femme, multiplie les aventures sexuelles, se perd dans des pratiques de plus en plus vides de sens. Loin d’être un séducteur, il est pathétique, en quête d’une consolation impossible.

Chez Houellebecq, l’adultère n’a rien de romanesque : il est mécanique, pulsionnel, désespéré. C’est le symptôme d’un monde où le désir est devenu marchandise, où l’amour est un mythe usé. Le roman dresse un constat brutal : la sexualité libérée n’a pas produit la liberté, mais la solitude.

« L’amour libre avait entraîné une exacerbation de l’égoïsme, une brutalisation des rapports humains. » Les Particules élémentaires – Michel Houellebecq (1998)

Houellebecq ne parle pas ici d’un adultère particulier, mais du contexte général qui le banalise : l’idéologie de la liberté sexuelle, héritée de Mai 68, devient selon lui le terreau d’un désastre affectif. L’adultère n’est plus tragédie, mais conséquence logique d’un monde où l’amour est un marché concurrentiel.

6. Le Grand Meaulnes – Alain-Fournier (1913)

Augustin Meaulnes, adolescent mystérieux et exalté, disparaît un jour du pensionnat pour vivre une aventure en dehors du réel : une fête étrange, presque onirique, au cours de laquelle il rencontre Yvonne de Galais, qu’il idéalisera dès lors comme l’incarnation du rêve amoureux. Mais au lieu de revenir vers elle, il fuit, s’égare, promet, ment, revient trop tard. Il s’attarde ailleurs, dans d’autres lieux, dans d’autres bras, dans un ailleurs qui semble toujours plus intense que la réalité.

Chez Alain-Fournier, il n’y a pas d’adultère charnel. Mais il y a trahison, oui — celle d’un amour idéalisé que Meaulnes n’habite jamais vraiment. Il trahit Yvonne non par désir, mais par incapacité à rester. L’infidélité est ici une fuite perpétuelle : non pas quitter une femme pour une autre, mais quitter l’amour pour l’aventure, la promesse pour l’errance, la vie pour le rêve. L’adultère n’est pas dans les corps, mais dans le refus du présent.

« Il avait trouvé l’amour, et déjà il ne savait plus que le regretter. » Le Grand Meaulnes – Alain-Fournier (1913)

Cette phrase cristallise l’inconstance de Meaulnes, incapable de rester dans le présent. Il trahit moins Yvonne que l’image même de ce qu’il désirait, par incapacité à accueillir ce qu’il avait espéré. L’infidélité, ici, est une forme de mélancolie, un renoncement au réel au profit de l’errance.